图1. 21世纪,世界各地的灾害突然急剧增加。

21世纪变化的一个突出特点是,世界进入新世纪、灾害频发的时代。 灾害发生的频率和规模不断增加和扩大。 2000年全球呈现急剧增长趋势并达到顶峰。 (图1),2000年至2020年累计发生灾害13345起,死亡人数150.5万人。 然而,在灾害频繁发生的21世纪,灾害呈现出一个突出的特点——灾害的连锁反应,即多种不同性质的灾害相继爆发,灾害范围更广,灾害造成的损失也更大。都加重了。 。 以中国为例,20年间发生灾害1247起,死亡人数13.2万人。 重大灾害直接影响国家经济发展、人民生命财产和公共安全。 平均而言,我国每年GDP增速的1/5左右被各种自然灾害造成的损失所抵消。 可见,加强灾害管理、灾害由谁来治理,对于控制灾害善后工作尤为重要。

1. 灾害连锁反应的基本特征

重大灾害事件是指前兆不充分、复杂性明显、潜在次生或衍生危害、破坏性严重、常规方法难以处置的突发事件。 灾害往往具有非传统性、群体性、复杂性等特点。 特别是灾难事件会产生连锁反应。 当今世界,集群性灾害不断出现。 这次灾难的连锁反应主要体现了以下几个规律特征:

一是从灾害数量来看,呈现复合型特征。

灾难往往不是孤立的事件。 人们常用“落井下石”来形容灾害的连锁特征。 当今世界灾害的特点是复合灾害发生率逐渐高于单一灾害。 过去的事实告诉我们,如果错过了灾害管理的最佳控制时机,任何事件或自然灾害都可能成为诱因,引发下一次连锁反应,导致次生灾害或社会衍生事件,例如台湾八年灾害。 八次洪水最终演变成一场政治风暴。 此类复合灾害的应对难度明显高于单一灾害,公众难以承受“落井下石”,应急管理机构也难以承受“压倒性”的影响。 因此,如何有效应对复合灾害的挑战是灾害应对的关键环节。

2、在灾害扩散区展现共振

在全球化的现实背景下,人类命运共同体的特征更加凸显。 一国动荡,多国共鸣。 例如,2011年日本地震海啸引发的次生灾害核污染,随后引发了全球抢购碘制品、中国抢盐事件等社会共振现象。 COVID-19疫情也在世界范围内引起了更大范围的共振现象。 截至目前,全球确诊感染病例已超过500万例,死亡人数超过33万,且数字仍在不断上升。 COVID-19疫情引起全球区域共鸣。 疫情初期,疫情引起世界关注,一些国家开始撤离本国公民。 在中国疫情得到有效控制后,世界其他国家发生的重大疫情再次对中国产生余震。 刚刚开始缓和的局势再次紧张,输入性病例防控开始,导致复工再次推迟。

3、从灾害损失广度来看,具有连锁反应的特点

灾害的影响范围广泛,不仅仅局限于灾区。 灾害不仅伤害灾区和灾区人民,也波及周边人民。 灾害的间接危害并不亚于直接危害。 灾害的蔓延将会影响四类人群:受灾群众、救援人员(医护人员、军人、警察等)、周边群众、政府和基层公务员。 COVID-19疫情期间,湖北以外的人们在隔离期间出现了家庭矛盾、网络成瘾甚至其他更严重的心理失控和异常现象。 同时,灾害对资源的绝对占用也会造成资源匮乏者的生命损失。 比如,因为疫情,医院的正常医疗工作被终止,医护人员全力以赴救治疫情患者,而其他患者却无法得到正常治疗……灾难会间接地发生。伤害了许多无辜者并导致非 COVID-19 患者死亡率上升。 灾害影响还会表现出“台风眼效应”,即外围民众感受到的灾害严重程度高于灾害中心的直接受灾群体。 这种群体反应的共振特征,使得灾后影响对社会群体和地区的影响更加广泛和迅速,引发社会事件的可能性将进一步增加。

4.对灾难持续时间表现出滞后效应

在当前社会经济形势不稳定的情况下,全球COVID-19疫情首先对人类健康和生命安全构成威胁,进而影响生产和消费。 灾后造成的损失甚至比灾害期间更大,而经济和社会稳定往往是灾害的滞后效应。 尤其是当今世界已经高度金融化,美国股市熔断就说明了这一点。 联合国秘书长古特雷斯2020年3月19日表示:新冠病毒疫情引发的全球经济衰退基本已成定局,影响范围“可能达到创纪录的规模”,这是对“对人类社会的整体影响”。 国际劳工组织3月18日报告:新冠病毒疫情引发的经济和劳工危机可能使全球失业人数增加近2500万人,并使数百万人陷入贫困。 经济衰退和贫困人口增加会引发群体间的社会压力反应,可能导致更大的社会动荡危机。 因此,当灾难过去时,一切都不平静,其延迟效应让我们更加关注“灾后时代”。

5.在灾害引发机制中体现社会因素

原生灾害造成的后续灾害有两种形式:一是次生灾害,即非人为的自然灾害;二是次生灾害,即非人为的自然灾害。 例如,日本地震造成的核泄漏; 新型冠状病毒疫情的大规模消毒,也让人们对未来居住环境的极度污染感到担忧。 另一种是衍生灾难,本质上是社会灾难; 例如,2005年,美国遭受卡特里娜飓风重创,引发了美国历史上最严重的自然灾害。 更糟糕的是,由于当地政府应对不力,灾区社会秩序被彻底破坏,灾民安置点冲突不断,群体间(白人和黑人)之间的价值冲突加剧,演变成一场自然灾害。陷入人为灾难。 因此,灾害应对不当往往会引发社会衍生事件。 近年来,非常规突发事件往往演变为具有多重属性的复杂事件,且日益针对群体性、社会性特征,且衍生事件的社会性特征越突出,社会后果越严重、影响越深远。的影响将会是。

灾害还引发公众的两种应激反应:一是个体的生物应激反应(Biological Stress Reaction)——灾害引起的个体生理和心理不适反应,因其显着性和危害性而为公众所熟知。对个体心理健康的影响引起了大批研究者和临床工作者的关注; 二是社会压力反应——灾难引发群体的负面社会情绪和失控行为,因其最初内在的隐藏性和复杂性特征而被许多管理者忽视。 然而,如果公众的社会压力反应得不到有效处理,就会引发公众的负面衍生行为,如价值下降、民族信任、官民冲突、反社会行为、聚集倾向等,其强烈的社会后遗症将直接威胁国家稳定和民生。 因此,大规模灾害发生后,受灾群体比个人更难以应对。 社会应激反应越来越受到应急管理和社会稳定维护的重视。

综上所述,当今世界复合灾害特征所引发的连锁反应让我们看到,灾害管理的社会经济成本正变得越来越巨大。 因此,把握复合灾害的连锁反应是有效防控社会危机的关键。

2. 灾害连锁反应的社会心理机制

根据社会生态系统理论(SET)的视角,人类生存环境是由个体、群体和社会文化三个子系统组成的功能整体。 研究和解决实际问题必须从三个子系统入手。 从互动关系出发。 因此,灾害发生时的社会文化心理现象值得关注。 近年来,国外研究动向也开始关注这一现象,越来越多地涉及灾害对个人和群体的社会心理和行为的影响。 特别是2005年以后,出现了大量关注信任、公平、阶级、种族、宗教等社会文化因素对灾害心理和行为影响的研究。 这说明国际灾难心理学领域的一个前沿发展趋势是越来越关注社会文化因素。

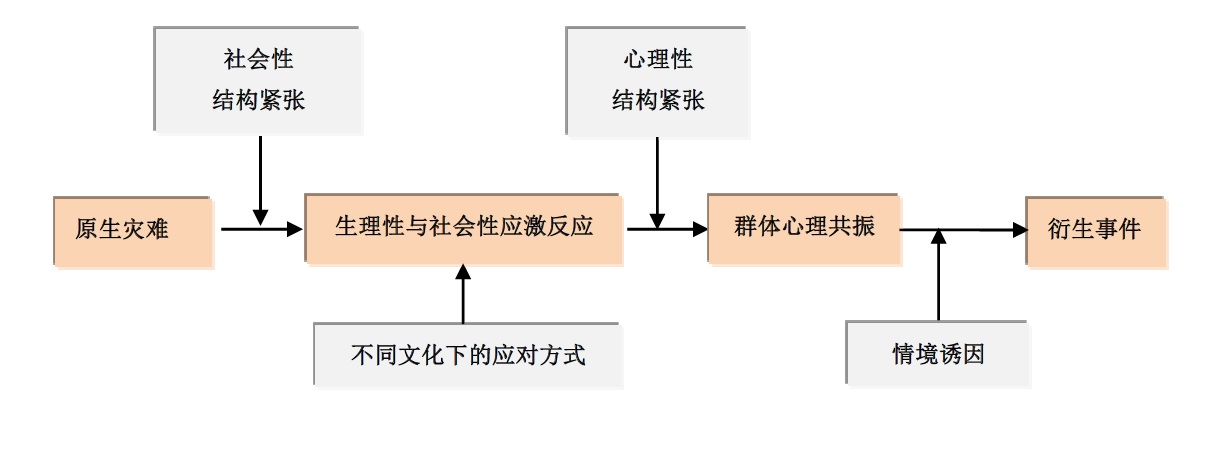

图2是通过分析灾害连锁反应构建的衍生事件社会心理机制模型。

图2 衍生事件的社会心理机制模型图(徐岩等,2012)

1、社会心理结构紧张共同构成衍生事件的背景。

衍生灾害是指由于人们对原始灾害缺乏真正的认识,或者受到某些社会心理因素的影响,盲目避灾损失、人心不稳等一系列社会问题而引发的灾害。 其中,社会文化因素主要占主导地位,表现为一定规模的群体性事件(如官民冲突、群体间冲突等)的衍生灾害,也称衍生事件。 原发性灾害事件发生后,如果受灾群众的社会应激反应未能有效缓解生存焦虑,可能会导致个体心理系统持续紧张和失衡,导致认知偏差、情感寻求、行为脱轨、信任缺失等。危机、聚集倾向等心理特征就是我们所说的心理结构性压力(Psychological Structural Strain),它为后续衍生事件提供了一种心理准备状态。 此外,原始灾难事件之前存在的某些社会特征也会为衍生事件的发生提供社会准备状态。 这些社会特征包括社会变迁、社会流动、文化冲突、制度不公、信息传播等,我们将这种让人感到压抑、紧张的社会状态称为社会结构紧张。 心理结构张力和社会结构张力共同构成了衍生事件的背景。 当某些诱发因素(如灾民安置不当、政府应急管理不力等)发生时,这些背景因素会增加衍生事件发生的可能性。 在这个过程中,还会有一些情境触发因素(如反应不当、信息缺乏)与上述因素共同作用,导致衍生事件的发生。

2、不同国家的救灾方式体现文化价值取向的差异

不同国家应对灾害的方式不同,这种差异源于不同国家不同的社会结构张力。 1)从个人层面来看,当灾难发生时,中国人会囤积生活必需品(例如食物和其他生活必需品); 日本人囤积卫生用品(卫生纸等); 美国人囤积安全用品(枪支和子弹)。 这种差异显示了不同文化的安全情结,也可以预测不同国家社会衍生事件的表达。 2)在国家层面,各国采取了不同的抗击疫情措施,充分体现了国家治理的文化价值取向。 国际流行病学研究发现,疾病患病率较高的地区与该国集体主义价值观水平较高相关。 在抗击新冠病毒疫情的过程中,中国与美国等大多数西方国家有着不同的应对模式。 这是不同国家文化价值观的体现。 作为一个以集体主义为主导的国家,中国对应对新冠病毒疫情的解释和构建是整体性的、公开性的、统一性的。 它将其定义为公共卫生事件,并对所有个人负责。 但大多数个人主义盛行的西方国家将其定义为局部性、个人性,将其定义为个人健康事件,认为对大多数人影响不大,不为少数人承担太多责任。 事实上,在美国、意大利、英国等个人主义国家,人们普遍不指望依靠政府来抗击疫情,甚至反对政府对自己过度限制,最终产生了负面后果:在失控的情况下。 中国抗击疫情的国家责任与人民集体主义价值观的一致性,体现了中国精神、中国经验。 各国抗疫政策措施的比较,也极大增强了中国人民的爱国主义精神。 可见,各国抗击疫情采取的举措各有不同,充分体现了国家治理与民众价值观的耦合效应。 当政府的应对措施与人民的价值观一致时,他们就会团结起来克服危机。 相反,它可能会导致社会衍生事件。

3.情境触发因素是衍生事件的触发因素

在灾害发展过程中,情境触发因素往往是衍生事件的触发因素,不同的触发因素会导致事件演化的不同路径。 通过梳理全球性灾难后的衍生事件实例,我们总结出几个值得关注的典型触发因素: 1)灾民安置不当:例如美国卡特里娜飓风后,将黑人灾民和白人灾民安置在一起,然后引发种族冲突。 2)资源分配不公平。 3) 人身安全受到威胁。 4)真实信息被屏蔽。 5)政府与民众的冲突:灾难发生初期,由于各国基层政府缺乏应对经验,出现工作失误,民众对他们失去信任,政府与民众关系紧张无法齐心协力抗击灾难。 6)“推卸责任”逃避责任的行为。 上述触发因素是后续灾害应对中应吸取的教训,有助于预防衍生事件的发生。

衍生事件的社会心理机制模型警示我们:在未来的灾害应急管理中,必须关注并有效控制这些社会心理因素的作用,这对于防止灾害产生连锁反应至关重要。

三、从灾难时代到后灾难时代的转变

人们普遍认为,COVID-19疫情将带来世界格局的变化,进而带来人类生活方式的变化。 灾难时代和灾后时代之间会有几个过渡:

1、从生命危机到生存危机的转变

虽然逃灾群众的生命风险有所降低,但灾后带来的不确定性却让人们更加担心灾后会出现的生存危机。 根据资源节约理论,危机后遗症造成的资源稀缺会激活人们的囤积心理。 利用储备资源减少心理危机感,人们会恐慌性抢购,抢夺食物、盐、医疗用品等。英国食品银行网络特鲁塞尔基金会报告称,前两周分发的食品包数量隔离人数较去年增加81%(参考消息2020.5.21摘自2020年5月18日《美国政策》下期《疫情危机涉及心理健康》)。 COVID-19 将加剧饥荒,关闭工厂会导致季节性收割工人减少、牲畜饲料缺乏以及供应链中断。 联合国世界粮食计划署警告说,如果不采取强有力的应对措施,全球饥饿人数可能会增加一倍。 失业和贫困的增加将导致许多家庭失去生计来源,面临生存问题。

2、心态稳定向心理危机转变

与非灾难时期的稳定心态相比,重大灾难期间和之后的心理影响会影响到每个人。 从灾难发生初期的生命救援阶段转向后期的心理救援阶段。 世界卫生组织(WHC)的一项调查显示,20-40%的受灾群众会出现轻微的心理障碍,但这些障碍可以自愈; 30-50%的人会出现中度或重度的心理症状,通过心理干预可以缓解。 ; 灾难发生一年后,20%的心理创伤无法缓解的人会出现严重的精神疾病,如创伤后应激障碍(PTSD)等,需要长期临床治疗(WHC发表《心理健康中的心理疾病》)紧急情况”,2003)。 中国科学院心理研究所的研究表明,SARA发生两年后,10%的受害者出现了PTSD。 因此,早在疫情期间,国务院联防联控机制就于3月18日印发了《新型冠状病毒肺炎疫情心理疏导工作方案》。

防疫的隔离、封闭环境,会放大心理副反应效应。 疫情引发的异常心理现象在全球范围内明显增多。 联合国近日发布《新型冠状病毒肺炎疫情与心理健康简报》指出,它对人们的心理和精神造成严重影响,导致相关疾病的发生。 数据显示,压力增大的人群比例在中国为35%,在伊朗为60%,在美国为45%。 %,受影响的是医务人员及相关工作人员,以及老年人、妇女、青少年和儿童(全球有12亿学生无法上学,中国有2.76亿学生)。 意大利和西班牙的调查结果:77%的孩子注意力不集中,39%的孩子易怒、充满仇恨,38%的孩子焦虑。 与此同时,家庭暴力、自杀和自杀未遂事件也有所增加; 过去灾难中表现出的心理模式表明,自杀率的飙升不是在灾难期间,而是在灾难发生后三个月到一年; 人际危机从职场到家庭关系,家庭关系危机凸显,离婚急剧增加,“新冠病毒离婚”成为日本的新标签。 疫后综合症会出现在灾后时期。 人们会表现出情绪不稳定、积极性降低、懈怠抑郁、心理惰性、普遍敌意等,尤其悲伤辅导也成为心理援助的重点。

3.从个体心理学向社会心理学的转变

灾难连锁反应的主要特征之一是社会衍生事件。 当前备受关注的社会心理现象之一是群体间歧视。 国际上存在对中国人民的污名化,对湖北、武汉以及COVID-19患者及其家人的歧视。 新的弱势群体和灾害焦点群体已经出现。 角色完全颠倒了,人们从同情弱者转向歧视弱者。 武汉人民从一个被同情、被支持的群体,变成了一个被疏远、被歧视的群体。 即使是偶尔的叛逆者,回到社区后也会被驱逐。 此外,由于疫情影响,为了切断传染源,现金加速消失,非接触式支付也越来越多。 新的生活方式也改变了犯罪方式。 现场犯罪有所减少,网络犯罪、网络暴力更加突出。 后疫情时代新的社会心理现象是我们应该研究和解决的焦点。

4、从过度消费向简单生活转变

根据死亡恐惧理论,灾难会激发人们对死亡的恐惧,灾后人们会采取即时享乐的享乐生活方式。 但后疫情时代的到来,特别是经济发展放缓,将对公众的货币观和消费观产生巨大影响,人们开始做好经济准备,以应对重大突发风险。 经历过困难时期和灾难的中国人都有囤积的性格特征。 他们遇到灾害时会抢购盐和食物,因为过度囤积可以给人一种安全感。 人们将逐渐从过度消费转向适度消费或减少消费。 此前,中国人表现出明显的物质主义价值观。 疫情让人们的社交减少,地位削弱。 但囤积心理依然存在。 人们认为把钱存到银行是最安全的。 后疫情时代意味着节俭消费时代即将到来。 炫富、排场将显得与时代格格不入,简约的生活方式将成为人们推崇的消费时尚。

四、灾后时代的应对策略

后灾时代,一些原有的常规应对机制将失效,新的应对方式将不得不面对更加全面、不确定的后疫情时代。 根据灾害连锁反应的社会心理机制,社会治理、应急管理和社会心理服务体系建设应重点关注以下几个方面:

一、加强灾害前端社会管理,减少社会结构性紧张的负面影响

我们正处于一个灾难、不幸频繁发生的时代。 社会流动性加剧、社会巨变、全球经济动荡,都将导致社会结构性紧张。 作为灾害连锁反应的社会基础,它会加剧灾害的负面影响。 因此,应对社会结构性紧张,需要平时加强社会治理和心理建设,而不是战时加强,让心理建设工作常态化、长期化。 科普教育、灾害教育也必须落实到日常生活中。 尤其要关注非稳定自然种群、舆论种群和压力种群。 他们往往是灾害环境的受害者,也是社会不稳定的暴动者。

2、推广灾害期间心理服务,减轻心理结构紧张的减压作用

灾难连锁反应的另一个心理基础是心理结构紧张。 灾害引起公众生理应激反应和社会应激反应,影响各类人员(灾民、救援人员、周边群众、基层管理人员等),提供及时有效的心理健康服务和社会心态调节,防止共振不健康的心理和行为。 COVID-19疫情期间,心理医生立即响应,及时开展心理援助工作,深入服务不同群体,为稳定人心发挥了积极作用。 良好的心态有助于抗击疫情,而消极的心态则可能适得其反。

3、提高政府应急管理质量,控制不良环境触发因素

社会衍生事件往往是由一个小变量引起的,并且不知道哪个环节成为连锁反应的触发因素。 即使地方政府小心谨慎,也常常不采取预防措施,到处灭火。 灾害应急管理极其脆弱和脆弱。 人类在灾难中学会生存。 灾难的创伤对于个人来说可能是难以忘怀的,但也可能出现“群体失忆”的现象。 经历过“非典”的中国人为抗击新冠病毒疫情贡献了一些应急管理经验,但仍存在不足,需要一些新的基层管理者来弥补。 与此同时,最早经历抗击新冠病毒疫情的中国也创造了自己的抗疫经验。 火神山医院、方舱医院、社区网络化防控、科研成果等成功经验,为人类抗击疫情留下了宝贵经验。 为世界其他国家抗击新冠病毒提供了一些参考方法。 此外,由于不同文化的安全情结不同,国家也有必要根据人民的安全情结制定稳定局势的应急预案。 比如,中国人的安全情结主要集中在生活必需品上。 生活必需品的储备会让中国人民在灾难面前更有安全感。 因此,生活必需品的充足供应会减少人们的恐惧。 特别是中国的盐文化在灾害中也发挥着特殊的作用。 1950年中国的饥荒、1988年的通货膨胀、2003年的非典、2011年的日本地震和核泄漏,都导致中国人抢盐。 盐在中国文化中有着特定的含义:生活用品、消毒用品、古代战时储备等。因此,在灾害发生时,生活用品和盐是减少国人风险焦虑、稳定局势的重要物品,必须充足。供应。

四、加强灾后应对策略研究,减弱社会经济滞后效应

在灾难中拯救生命之后,灾后时代的到来可能会将我们的关注点从生命转移到生存问题。 灾害的滞后效应逐渐显现,经济建设和社会稳定首当其冲。 全球经济下降,失业率上升和贫困增加都是所有国家都将面临的常见问题。 人类共同未来的社区变得更加突出,各国经济的相互联系使共鸣的连锁反应继续扩展。 联合国秘书长古特雷斯(Guterres)最近在新的冠状病毒流行新闻发布会上说:流行病导致世界面临前所未有的健康危机,这也带来了经济危机和人道主义危机。 它的规模和复杂性在国家一级是前所未有的。 世界必须采取决定性和协调的创新行动,以应对当前措施无法处理的问题。 为了应对这一人类危机,所有国家都必须共同行动。 该命题完全反映了集体文化价值观的灾难响应优势。 以集体主义为核心价值的中国具有与后沙斯特时代价值观的文化兼容性。 人类需要重新考虑迪沙斯特时代的地球如何共同解决新的和更持久的人类问题。 在迪沙斯特时代,世界结构将发生变化。 中国将如何在新时代的变化中抓住新的机会,需要提前深入思考和战略研究。

5.灾后时代的到来为社会心理学服务系统的全面构建提供了机会

每次瘟疫之后,它将为世界带来变化。 在2020年3月中旬,34位思想家预测,新的冠状病毒将改变世界。 心理学将如何在新世界发挥积极作用,这是每个心理学家应该考虑的问题。

对于心理学部门,这种流行病强调了公众对心理知识的需求和认可。 从一线患者和医务人员的心理保护到后方孤立的人的心理调整,各种心理服务已成为民族行动。 心理学也已成为社区基层干部与居民之间有效交流的润滑剂。 在灾后时代,社会心理服务系统可能会从单个心理服务到群体心理指导。 为了解决人类面临的心理挑战,心理学的所有当事方都需要共同努力克服困难。

自从中国共产党第19届国民大会提议建设社会心理服务体系以来,心理学显然进入了社会治理的广场。 但是,人们对心理学的微不足道的理解降低了社会心理服务系统的基本特征。 社会心理服务系统已减少到精神卫生服务系统,精神卫生服务系统已进一步降低为预防和治疗系统。 主要方向的偏差严重影响了心理学在社会管理中的有效发挥。 灾难的连锁反应是当今人类灾难的新特征。 它突出了社会心理知识的需求,这也是国际灾难心理学的发展趋势。 当心理学在健康中国的服务作用已得到充分肯定时,心理学为该国稳定而繁荣的社会心理学服务的时代将出现在灾后时代。 随着社会心理服务系统的全面构建,心理学的各种功能将在社会发展和进步过程中得到充分证明。 心理学的积极作用将被国家,社会和个人接受。 在灾难的洗礼之后,人类社会将变得更加健康和美丽。

(“ Fudan通用教育”系列主题的内容由Fudan University通用教育中心汇编。)

【关于作者】

Xu Yan,Ph.D.是北京师范大学心理学学院的二级教授兼博士主管,中国社会心理学学会前校长,北京心理学会副主席,北京的首席主管社会心理学协会,中国心理学会执行董事和国家卫生委员会的心理健康官员,他是心理健康专家委员会的成员,中国健康管理协会心理健康管理部门的副主席,中国灾难预防协会心理社会服务专业委员会的第一任副主任,国家减少灾难委员会第二专家委员会的专家,以及中国与日本的“ 5.12”,《地球后心理援助》专家小组的“ 5.12” Acta心理学中心和心理探索的主编。 赢得了中国心理学会的纪律建设成就奖。 专业研究领域:人格和社会心理学。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://tintoo.cn/html/tiyuwenda/347.html