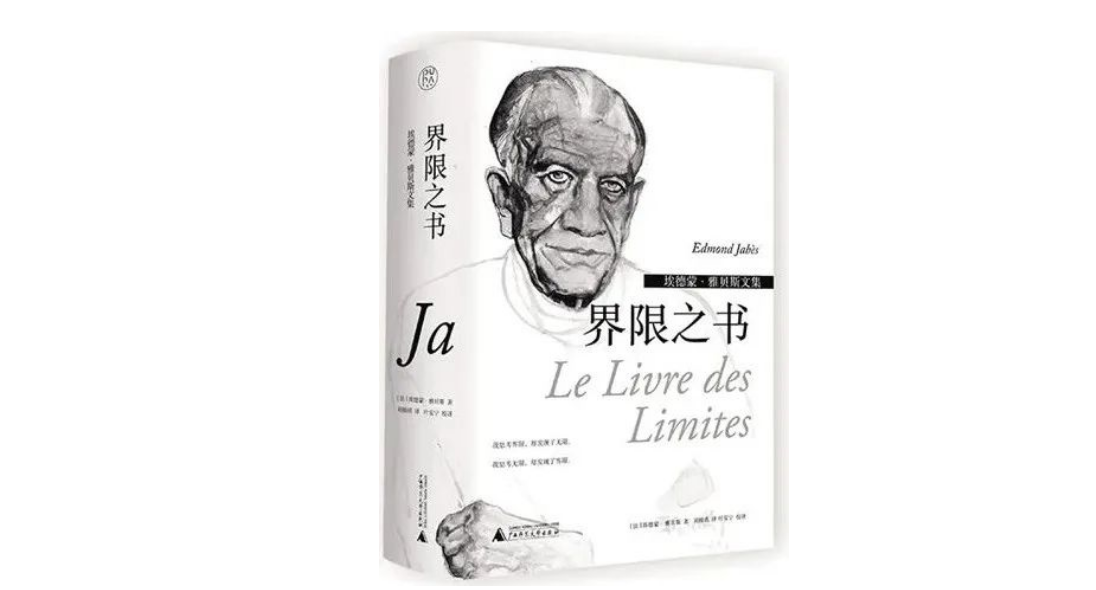

埃德蒙·雅贝斯(Edmond Jabès,1912-1991),法国著名诗人、作家、哲学家、宗教思想家,犹太人。 他是二战后法国最著名的文学人物之一,对德里达、布朗肖等法国思想家产生了深远的影响。 1987年获法国国家诗歌奖。(图片由出版社提供,朱彦春插画)

创作一本“沙书”

在上帝还是宇宙另一个名字的时代,虔诚的信徒总能从圣经中瞥见神圣的无限。 或者说,在人类理性被推崇的启蒙时代,书籍作为知识的象征,更能体现无限的精神。 书籍的空间将容纳一切可见和不可见的事物,就像图书馆将容纳所有的思想一样,它取代了上帝,成为绝对的主人。 《无限之书》正是黑格尔所梦想的百科全书。 这一切都在书上! 这本书将历史封闭成一个完整的循环,一个宏伟的整体。

但在当今所谓的后历史时代,整体性的观念正在受到质疑。 因此,这本书由于其包罗万象的无限性,就成了一个问题。 《无限之书》被揭露是人文主义的长期幻想,而《沙之书》最终是一本由流沙制成的书,逐渐瓦解甚至解体。 而在这片松散的沙子上,怀着重塑书页的执着想法,埃德蒙·雅贝兹开始了书写。

《问题之书》,[法国]埃德蒙·雅贝斯着,刘南奇译,春广西师范大学出版社,2020年12月。

七卷本《问题之书》是雅贝斯从20世纪60年代开始发起的以“书”为主题的系列作品的第一部成果。 持续了整整十年,贾贝斯本人独特的写作风格也由此建立起来。 就文体典型性而言,《问题之书》可以称为雅比斯最重要的作品,或者更确切地说是他创作生涯的中心点,因为他后来的所有著作——从《相似之书》到《极限之书》 ” 一直到《待客之书》都可以被认为是围绕这一点向外延伸的同心圆。

《相似之书》,[法国]埃德蒙·雅贝斯着,刘南奇译,纯·广西师范大学出版社,2020年12月。

如果雅贝斯创作了一本《沙之书》,那么它绝不是一本书,而是许多以“书”为名的书的集合。 它所呈现的沙子般的魔力是无穷无尽的。 向书的运动在于书本身的重复和延续。 正如博尔赫斯的故事所说,你永远找不到《沙之书》的第一页:与其说《问题之书》是雅比斯《沙之书》的开篇章节,不如说是《沙之书》。 “书”是某人(无论是作者还是读者)不经意翻到的第一章,或者是整本书中不小心掉下来而被捡起来的松散的一页。 它的作用就像一阵意外的风。 为了打开厚厚的《沙之书》,人们被邀请进入沙的迷宫,踏入这深不可测、无边无际的空间——书的沙漠。

作为犹太人必须面对的生存困难

雅比来自沙漠,埃及的沙漠。 沙漠提供了他的生命、他的记忆以及他书写的书页。 就栖息地而言,沙漠意味着游牧、没有固定的居所、永远的流放。 在写《沙之书》之前,雅比斯就已经深深地体会到了沙漠赋予存在的永恒流动的错位感。

首先是身份错位。 1912年,亚贝斯出生于开罗一个富裕的犹太家庭。 在英国统治的埃及,亚贝斯家族保留了祖先选择的意大利公民身份,他们居住的社区属于法语文化。 就这样,雅比斯从小就在沙漠中成为了一个彻头彻尾的异乡人:和他古老的犹太祖先一样,他在阿拉伯异教国家长大,他的血统让他无法认同埃及本土文化,也无法被埃及文化所认同。 ; 同时,就像那些错过了摩西的拯救而迷失在荒原中的余民一样,他无法在犹太教中找到自己的根源。 他的信仰对他的束缚已经放松了。 他不能再成为一名严格的信徒,甚至就读于天主教小学。 。 他学到的语言既不是来自他的人民(希伯来语),也不是来自他脚下的土地(阿拉伯语),而是来自他的前殖民者,来自遥远的地方:法国。 法语,在多种文化的缝隙中发现,几乎成了他的母语。 他喜爱阅读法国文学作品,深受兰波、马拉美等象征主义诗人的影响。

此外,由于父亲的生意工作,雅贝斯也有机会不时前往法国出差。 十七岁那年,他在法国度假归来的一艘船上遇见了他未来的妻子。 一年后,他开始在巴黎索邦大学学习,并出版了第一本诗集,正式走上了诗歌创作的道路。 雅贝斯虽然学成归来埃及,但与法国的不解之缘却在他的一生中留下了不可磨灭的精神印记,让他更像一个尼罗河畔的法国人。

《腋下夹着一本口袋书的陌生人》,[法文]埃德蒙·贾贝斯着,刘南奇译,纯·广西师范大学出版社,2021年12月。

复杂的身份错位所累积的紧张情绪,终于在1957年向命运展现了其残酷的力量。在前年爆发的“苏伊士运河危机”的推动下,埃及民族主义情绪高涨,阿拉伯世界对国家的仇恨以色列的敌视与此混杂在一起,逐渐演变成对犹太人的普遍敌视。 随着纳赛尔政权颁布驱逐令,雅比兹不得不带着家人逃离这片是非之地,定居在法国,他的精神第二故乡。 他离开了永远滋养他的沙漠,但沙漠要求的流放才刚刚开始。

由于对法国文化的熟悉,雅贝斯很快融入了新的社会环境。 1959年,他的诗集《我建造我的家》也由巴黎伽里玛出版社出版,为他带来了文学名气。 但沙漠的诅咒仍会刺破看似安逸的生活,曾经让他失去家园的排斥阴霾仍会扰乱自由的空气,即使是在一个宣扬平等博爱的国家。 一天晚上,雅贝斯在巴黎奥戴农区的墙上看到了涂鸦,这让他震惊又心碎。 用法语和英语写的恶毒口号:“犹太人去死,犹太人回家。” 流亡者的伤口再次揭开,继被政治驱逐出埃及之后,他再次暴露在没有归属感的赤裸裸的脆弱之中,只是这一次,流亡不是发生在他的脚下,而是发生在他的心里。

他意识到沙漠是他的原罪,也是他无法逃脱的宿命。 他注定要永远生活在沙漠里,到处都找不到自己的家。 因为沙漠永远是异国他乡,是一个没有主人的世界,而他的犹太血统就是这片他无法离开的沙漠。 阿拉伯不会容纳他,欧洲也不会欢迎他。 精神上,他成了一个没有家乡、没有国籍的人。

谈到归属感,身为犹太人的法国哲学家列维纳斯评价说,雅比斯正是通过“失去自己的位置”而停止了任何形式的空间占据,而成为纯粹的开放性,“最高的深渊”。 他只属于空旷的沙漠,属于空旷的沙漠。 在与诗人马塞尔·科恩的对话中,贾贝斯肯定了他的空间非归属感与他的犹太身份之间的密切联系:“我觉得我只存在于任何归属之外。 这种非归属感就是我的本质……我也渴望一个地方,一个居住的地方,但同时,我又无法接受提供给我的地方……这样的非归属感让我接近本质犹太教的命运,以及犹太人民的总体命运。”

雅比斯陷入沉思。

所以,在遇到反犹太涂鸦的那一刻,雅比斯深深地感受到了作为犹太人的意义的全部分量和矛盾。 为此,他想写作。 对他来说,只有写作才能给他带来安慰,只有笔才能成为迷失时找到路的拐杖,只有纸才能变成沙漠中的绿洲,只有墨水才能流出希望的源泉。 正如哲学家阿多诺所说:“对于一个不再有家乡的人来说,写作就成了一个居住地。”

从这个意义上说,《问题之书》首先是贾贝斯为自己建造的想象中的住所,是他在无家可归的紧急状态下努力建造的营地。 他在书中承认:“墙上的几幅涂鸦就足以让我手里打盹的记忆接管我的笔,足以让我的手指主宰我的视野。” 但他的住所总是暂时的。 每当他想停下来喘口气时,墙上的涂鸦就会像一道可怕的闪电,照亮他所居住的荒野,揭示出他作为一个犹太人必须面对的生存困境。 他必须继续前进,继续写作。 因此,《问书》也是他以书的形式不断向自己提出的问题。 他用心写下的每一页,用他的话说,都是“对一个徘徊问题的苦心追寻”。 ”。问题的答案只在沙漠里。

“我的书变成了灰烬”

《我建造我的家》,[法国]埃德蒙·雅贝斯着,刘南奇译,纯·广西师范大学出版社,2021年12月。

当雅比斯远离沙漠,甚至无法返回沙漠时,他发现了沙漠的力量。 《我建造我的家》中的诗歌是 20 世纪 40 年代和 1950 年代在埃及写成的。 当时雅比斯离沙漠还很近,但沙漠在他的诗中并不常出现。 自1935年结识法国诗人马克斯·雅各布斯以来,雅贝斯与他保持了十年的书信友谊,直至后者去世。 雅各布是他诗歌的引导者,他的诗歌技巧在与雅各布的交流中日益成熟和完善。

在此期间,雅贝斯还结识了保罗·艾吕雅,并一度与巴黎的超现实主义团体走近,他的诗意风格不禁染上了超现实的色彩。 在雅各布对知识分子复杂性的追求和超现实主义的梦幻激情中,贫瘠的沙漠被绚丽的夜空和生机勃勃的植被所遮蔽。 直到他在巴黎定居后,沙漠的形象才显得格外迫在眉睫,并在他的写作中不可阻挡地回归。 这并不是出于对过去生活的简单怀念,而是出于更严肃的历史意识,是对整个犹太民族在自身命运背后所遭受的沙漠处境的反思。

于是,早期诗歌中飘逸的轻柔夜曲,被《问经》中如尘埃般密集尖锐的对话所取代。 抒情的歌声被席卷到炎热的沙漠空气中,变得支离破碎,声音沙哑。 他甚至因极度窒息而发出痛苦的叫声,但却是无声的哭泣。 这是一本什么样的书啊! 它提出了什么样的问题? 难道它们首先不是像火一样炙热的问题吗? 它无情地折磨着每一个翻开书的读者,让他们的眼睛被灼伤,让他们手中的纸变得滚烫。 这本《沙之书》分明是一本正在燃烧的书,上面散落的沙子已经被火焰烤穿了。 它不再是沙子,而是灰烬。

那些灰烬不也是犹太人的屈辱和痛苦、记忆和命运吗? 如果说沙子是犹太人流离失所的痛苦,那么灰烬就是犹太人被灭绝的痛苦。 美国作家保罗·奥斯特曾将《问题之书》称为“死者之书”,因为它不仅讲述了风吹走的沙子,还讲述了火葬场留下的骨灰,也就是说,它讲述了难以描述的事物。 事实是,犹太人在20世纪受苦最深,纳粹对犹太人进行了种族灭绝。

贾贝斯曾说过:“就像从黑夜的深渊中升起的星星一样,二十世纪下半叶的人们是从奥斯威辛集中营的灰烬中诞生的。” 以奥斯维辛为代表的死亡集中营不仅代表犹太人民,也代表全体人民。 人们提出了不可避免的问题。 被摧毁的不仅仅是一个国家,还有更广泛的人民,或者更确切地说,人类作为一种理念。 当人的本质在他自己的暴力熔炉中被烧毁时,关于人性的书写只能从灰烬中开始:“我的家被毁了。我的书变成了灰烬。在灰烬中,我画下了线条。线条之间,我放了流亡的话。” 但正如阿多诺的名言宣告了奥斯威辛之后诗歌的野蛮性和文学的不可能性一样,《灰烬》的写作注定是极其困难和残酷的,这就是雅比斯的书所面临的问题,它为了反思犹太人的处境。不得不承受历史的创伤,只能写在灰烬中,同时也见证了灰烬中致命之火的残余。

穿过毁灭的灰烬

这样,灰烬中的火痕就构成了《问书》的秘密线索。 从第一卷开始,两个虚构人物莎拉和尤克尔的故事就贯穿在支离破碎的文本中。 他们是一对在集中营里经历生死的犹太恋人。 他们无法摆脱创伤的阴影,上演了一场命运的悲剧:萨拉发疯,尤克尔自杀。 但他们的话语却在书中变成了持久的相互抱怨的声音。 无论是独白还是书信,他们之间的文字似乎隔着遥远的时空,就像两朵玫瑰在灰烬中试图向对方攀爬。 雅比斯没有填写这个故事的细节。 它既不是历史事实的记录,也不是虚构的。 那么,它是什么? 似乎无非是朦胧的迷恋呢喃和诗意的怀念呢喃,没有完整的情节,没有连贯的结构。

故事被打破了。 但这是雅比斯精心策划的策略。

《边界之书》,【法国】埃德蒙·雅贝斯着,刘南奇译,纯·广西师范大学出版社,2021年12月。

对他来说,故事本质上是无法讲述的,因为一旦讲述,它们就消失了。 而且,他还认为,人生重要的不是某些时刻的细节,而是其整体的命运。 贾贝斯没有亲身经历集中营的恐怖,但他亲眼目睹了来自欧洲的犹太难民以及因纳粹迫害而伤痕累累的妇女儿童。 二战期间,他参与了埃及反法西斯团体的组建,也听说了欧洲发生的一切。 对于雅比什来说,只需一句郑重的话语或一句重刑,就可以讲述这场灾难的经过。 但要描述苦难的命运,就需要一本读不完的书。 重要的不是穷尽已知的事实,也不是穷尽未知的想象,而是让那些本来就有意义的词句以其所唤起的感受在书中不言而喻。 发疯的不是莎拉,也不是尤克尔死去的人,而是所有遭受同样命运的犹太人,甚至是所有受到流放诅咒打击的人。 正如莎拉和胡克尔的故事是成千上万受害者的故事,而雅比兹自己的经历也反映在他们的血泪中一样,灰烬的写作已经包含了其自传的维度。

但这并不完全取决于他。 通过莎拉和于克尔的口所说的是他所强调的“词”本身。 为了穿越毁灭的灰烬,重新看到意义的曙光,雅比斯决定让他的人物和风景回归到永恒的存在,即文字。 因为一切都只能用文字来记录,而当一切消失之后,也只有文字才能保存它。 奥斯维辛集中营的火焰不仅烧毁了人类,它升起的浓烟也遮蔽了上帝。 在上帝的空缺中,只有言语才能拯救莎拉和于克尔的记忆,只有言语才能安息他们破碎的灵魂。

图片/IC照片

因此,《问题之书》宣告了雅比斯对言语的绝对信仰,他赋予言语从灰烬中说话的力量。 于是,骨灰最终会汇聚成绝对文字,而绝对文字将会分裂、成长、变异、衰落。 言语如同神灵一样主宰着言语的运动。 它用自己的游戏开辟了一个无限的宇宙,那就是书籍的空间。

随着《问题之书》的展开,新的角色出现了:雅艾尔、埃利亚、雅艾里和艾尔。 他们是同一个死者,由几乎相同的字母组成。 随着他们的悲惨故事,语言的力量变得越来越明显,以至于他们的叙述以书籍为家。 从第一卷《问之书》到第三卷《归书》再到第七卷《最后的书》,书形成一个闭环,包含着文字所产生的一切:死在书里,生在书里。书上有; 暴力在书中,和平在书中……最终,犹太人的过去和未来,他们脚下的焦土和应许之地,也都在书中。

犹太人的存在成为书的存在

为什么是书? 到底什么是书? 雅比斯所说的“书”绝不是文学作品或文化产品。 它是一个抽象的实体,是一个由文字主导的理想空间,是一个被选择的民族可以生存的乌托邦。 因为这本书来自犹太传统,所以它是圣书,是上帝的临在。 对于犹太人来说,大写字母的圣书是唯一且绝对的书。 确实,犹太人一直秘密地与书籍结缘:在宗教裁判所时代,被迫皈依的犹太人仍然在袖子里揣着一本小书,见证着他们的初衷。 他们愿意与圣书同行并生活。 在看不见的书里。 雅比斯称他为“腋下夹着一本书的陌生人”。

显然,他是想从灰烬中找回与被烧毁的圣书的联系。 书中出现的众多想象中的拉比都让人想起犹太教的智慧,这是雅比兹离家后研究塔木德和卡巴拉的结果。 。

拉比们对《上帝之书》和《圣经》都进行了评论,就好像,以犹太教经典的释经方式,《圣经》和《圣经》已经成为一体,无法区分。 或者,正如雅比斯所说,犹太人的存在就变成了书籍的存在:“作为犹太人的困难就是写作的困难;因为犹太教和写作无非是同样的期待、同样的希望、同样的消费。 ” 那么,书就是神,书就是世界,但书也是空的。

在雅比斯眼中,上帝并不是一个真实的实体,而是超越性的化身,是凡人无法征服的沙漠般的虚空,是永恒的深渊。 而言语,相当于上帝,具有沉默的本质。 这就是为什么在《雅比斯之书》中,死者原本沉默的嘴里会发出一连串响亮的话语,而白色的书页却能从黑色的灰烬中升起。 或许,这本书的全部谜团就在于第七卷标题前的神秘点“El,或者最后的书”。 雅比兹引用卡巴拉的教义指出,点是一个无穷小的环,它不仅揭示了整体的总体性,也构成了这个总体性的瓦解。 或者,正如最后一本书的中间页所示,雅比斯写了两个互为镜像的词:NUL 和 L'UN。 这本书正是这一点同时象征着一切与虚无、言语与沉默、在场与缺席、生与死,并通过“片段、格言、对话、圣歌和评论的马赛克”,雅比兹在他令人眼花缭乱的文体实验中,一种全新的诗学被创造出来,所有能说的和不可说的、可见的和不可见的东西都围绕着这个点旋转,创造出无数的纸和墨的平面,让书再次走向无限。

《灰烬之书》也是《沙之书》。

撰写者 | 魏光吉

编辑|鲁东;

校对|薛景宁.

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://tintoo.cn/html/tiyuwenda/350.html